スポーツ領域で活躍する管理栄養士をご存知でしょうか。オリンピックを目指す競技者やプロスポーツ選手の栄養マネジメントを行い、アスリートの競技力向上を支えています。

スポーツジムやリハビリ施設でも、スポーツ栄養に基づいた栄養指導が必要とされており、スポーツ業界での栄養士の活躍の場が広がっています。

そこで、平成20年度より国庫補助事業として、「公認スポーツ栄養士」の認定制度がスタートしました。

「公認スポーツ栄養士」は、一流アスリートのサポートだけでなく、スポーツに打ち込むジュニア層から、生涯スポーツを楽しむシニア層まで、幅広い年代の方々が、ケガを予防しながら健康的にスポーツを続けられるよう、食事面のサポートをするスポーツ栄養学のスペシャリストです。

公認スポーツ栄養士の資格の概要や仕事内容、主な活躍の場や資格取得方法などについてご紹介します。

目次

公認スポーツ栄養士とは

公認スポーツ栄養士の資格についてご紹介します。

資格の概要

「公認スポーツ栄養士」とは、地域、広域スポーツセンター、各競技のトレーニング拠点等において、競技者に対する栄養管理業務全般を実施することができる知識とスキルを身に付けた管理栄養士です。

認定は(公社)日本栄養士会と(公財)日本体育協会が共同で行います。

出典:日本栄養士会「【募集】「公認スポーツ栄養士」平成29年度募集」

生涯スポーツの普及振興やスポーツ選手の競技力向上を目指す「日本体育協会」と、管理栄養士・栄養士により組織された職能団体である「日本栄養士会」。

これら2つの専門領域を持つ組織が共同で認定を行うことで、より専門的なスポーツ栄養指導を行える知識や技術が身につく資格です。

スポーツ栄養学をはじめ、栄養マネジメントや栄養教育、さらにスポーツ医学や運動生理学など、スポーツに関わる多くの知識を習得できます。

資格保有者数

公認スポーツ栄養士は、2017(平成29)年10月現在、253名が認定されています。

参考:2018(平成30)年度 日本体育協会公認スポーツ栄養士養成講習会 受講の手引きP20(現在アクセスできません)

公認スポーツ栄養士の仕事内容

公認スポーツ栄養士の代表的な仕事は、競技力向上を目指す運動選手や、健康の維持・増進を目的に運動をする人々に対してスポーツ栄養学を元にした栄養管理を行うことです。

トレーニング中や、試合前から試合後までのすべての食事を管理し、3食の中で過不足がないか判断したうえで、効率的なサプリメントや水分補給の摂取の方法をアドバイスします。さらに、日常生活でも自分で食事を管理できるように栄養教育を行うなど、生活全般におよぶ栄養マネジメントを行います。

実際に、公認スポーツ栄養士として活動している方の仕事内容を例に挙げると、アスリートごとに個人目標を決め、栄養補給計画を立てたのち、計画を確実に実行するために集団教育や個別面談を行います。

さらに、練習や試合の現場で指導をすることもあります。チームの目標達成を目指して、給食管理を行う管理栄養士や監督、コーチ、トレーナー、マネージャーとも連携し、アスリートの食事内容や喫食状況、練習や試合の様子などを確認しながら、栄養サポートを行っているそうです。

参考:日本栄養士会「―公認スポーツ栄養士の具体的な業務とは」(現在アクセスできません)

公認スポーツ栄養士の主な職場

平成26年7月、日本スポーツ栄養学会が、公認スポーツ栄養士61名に対して、勤務先を調査したところ以下のような結果となりました。

- 大学・大学院 15名(25%)

- 病院 7名(11%)

- 非常勤・自営の地域活動 7名(11%)

【その他】

- 開業・起業(チームや選手の栄養サポート)

- 健康増進センター

- 民間フィットネスクラブ

- 行政機関

- 小・中学校

- 民間の給食委託会社(選手の食事サポート)など

大学や病院、健康増進センターやフィットネスクラブなどがおもな職場ですが、自営や開業・起業をしてフリーランスで活動している方もおり、今後活躍できる職場はさらに広がっていく可能性があります。

公認スポーツ栄養士の給料(資格による優遇はある?)

平成20年度に開始された新しい資格のため、給与についての正式なデータはなく、資格手当があるかどうかは確認できませんでした。

しかし「公認スポーツ栄養士の有資格者は優遇」と記載された、スポーツアドバイザーの求人(年収350万円程度~)や栄養士の求人(月給17万円以上~)もあるため、法人によっては給与が上乗せされる可能性があるといえます。

公認スポーツ栄養士になる方法

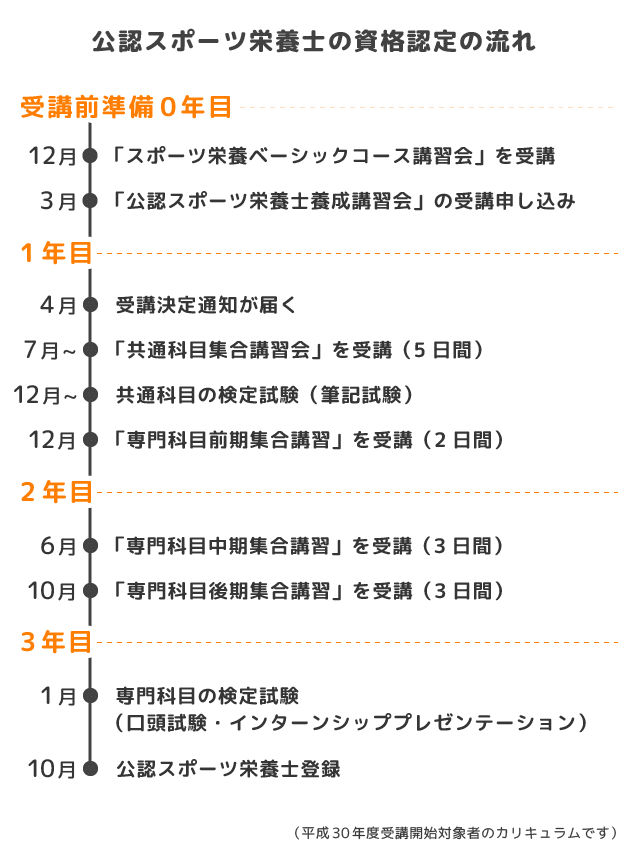

公認スポーツ栄養士になるためには、どのようなステップが必要なのでしょうか。流れにそってみていきましょう。

認定までの流れ

参考:日本スポーツ栄養学会「公認スポーツ栄養士 養成制度」

※『共通科目集合講習』と『共通科目の検定試験』の時期に関しては、2018(平成30)年度 日本体育協会公認スポーツ栄養士養成講習会 受講の手引きを参考にしています。

受講申し込み方法

公認スポーツ栄養士の認定にチャレンジしたい方は、次の手順で養成講習会の受講の申し込みができます。

養成講習会の受講申し込み手順

-

- 日本体育協会、日本栄養士会、日本スポーツ栄養学会のいずれかのホームページ上で「受講の手引き」を入手する

↓

- 2.受講の手引きの「受講希望者個人調書」に必要事項を記入し、所定の必要書類を添付のうえ、指定期日までに日本スポーツ栄養学会に提出する

提出物

- 受講希望者個人調書

- 管理栄養士免許証の写し

- 共通科目免除証明書の写し(免除申請者のみ、受講決定後の申請は不可)

- スポーツ栄養ベーシックコース修了証の写し(修了者のみ)

出典:2018(平成30)年度 日本体育協会公認スポーツ栄養士養成講習会 受講の手引き

申し込み期間

例年3月上旬から中旬頃まで

養成講習会の内容

公認スポーツ栄養士の認定を受けるためには、下記の3つの講習会を受講する必要があります。

それぞれの講習会について詳しい内容を説明します。

スポーツ栄養ベーシックコース講習会

スポーツ栄養に必要な基礎知識習得を目的に実施され、2日間で16.5時間の講義があります。

すべての講義の受講を終えると、日本スポーツ栄養学会が発行する「スポーツ栄養ベーシックコース終了証」をもらえます。

この講習会は、公認スポーツ栄養士養成講座カリキュラムの専門科目 1に相当するため、資格取得の必須条件である「専門科目集合講習会」に進むまでに、必ず受講しておく必要があります。

養成講座に申し込んでから、受講しても良いのですが、定員制のため受けられない場合がありますので、早めの受講をおすすめします。

共通科目集合講習会

共通科目は、集合講習会と自宅学習で構成され、計152.5時間のカリキュラムです。

自宅学習は、共通科目Ⅰの学習や集合講習会の予習・復習および検定試験のための学習をします。「共通科目集合講習会」は、5日間あります。1日目は、共通科目Ⅱの内容、2日目から5日目までは、共通科目Ⅲの内容を、講義形式で学びます。

集合講習会は、例年7 月から11 月にかけて実施され、平成30年度は、東京、名古屋、大阪、福岡の計10会場で行われます。

【共通科目カリキュラム】

共通科目Ⅰ(計35 時間)①文化としてのスポーツ②指導者の役割Ⅰ③トレーニング論Ⅰ④スポーツ指導者に必要な医学的知識Ⅰ⑤スポーツと栄養⑥指導計画と安全管理⑦ジュニア期とスポーツ⑧地域におけるスポーツ振興共通科目Ⅱ(計35 時間)①社会の中のスポーツ②スポーツと法③スポーツの心理Ⅰ⑤ 対象に合せたスポーツ指導共通科目Ⅲ(計82.5 時間)①指導者の役割Ⅱ②アスリートの栄養・食事③スポーツの心理Ⅱ④身体のしくみと働き⑤トレーニング論Ⅱ⑥ 競技者育成のための指導法⑦スポーツ指導者に必要な医学的知識Ⅱ

出典:平成 30 年度日本体育協会公認スポーツ栄養士養成講習会開催要項

専門科目集合講習会

専門科目は、集合講習とインターンシップで構成され、計116.5時間以上のカリキュラムです。

「専門科目集合講習会」は、12 月に 2 日間、翌年の 6 月と10 月に 3 日間ずつの計8日間実施されます。講義だけでなく、栄養アセスメントや食事管理などの実習、実演も行われ、より実践的な内容となります。

インターンシップの実施先は受講者本人が探して手配し、スポーツ現場のスポーツ栄養マネジメントを行います。

【専門科目カリキュラム】

専門科目(計116.5 時間以上/集合講習および実技・実習、インターンシップ含む)

①スポーツ栄養士に必要な基礎的知識

②スポーツ栄養士の役割

③スポーツ栄養マネジメント(講義・演習)

④スポーツ栄養アセスメント(講義・実習)

⑤食事管理(講義・演習)

⑥食事・栄養指導法(講義・演習)

⑦スポーツ医学(講義)

⑧運動生理・生化学(講義)

⑨エビデンスベースドスポーツニュートリション(講義)

⑩インターンシップ

出典:平成 30 年度日本体育協会公認スポーツ栄養士養成講習会開催要項

養成講習会受講要件

養成講習会を受講するために必要な条件は、以下の通りです。

- 管理栄養士であること

- 受講申し込み年度の4 月1日時点で満22 歳以上であること

- スポーツ栄養指導の経験があること、または、指導する予定があること

- 日本栄養士会および日本体育協会が、受講資格があると認めた者

受講者は70名以内に制限されているため、受講申し込みの際に提出する「受講希望者個人調書」をもとに、日本栄養士会および日本体育協会が受講者を選考します。

「スポーツ栄養ベーシックコース講習会」を修了しているかも、選考の参考になります。

受講期間、受講料金

養成講習会の受講期間と受講料金、スポーツ栄養ベーシックコース講習会の受講料金は、以下の通りです。

「養成講習会」受講期間

- 最短で約2年6か月

受講決定後、共通科目から専門科目まで、講習会と検定試験を順調にクリアすれば、約2年半で公認スポーツ栄養士の認定を受けられます。

ただし、スポーツ栄養ベーシックコース講習会を前年度までに受講しておくことが条件となります。

受講有効期限は5年間です。

共通科目受講を開始した年度を含め5年以内に、共通科目及び専門科目の全過程を修了し、検定試験に合格する必要があります。

もし、有効期限内に修了できなかった場合は、受講資格、受講実績ともに取り消しになります。

養成講習会」受講料金

- 38,880 円(税込)

(共通科目免除なし19,440 円+専門科目19,440 円)

共通科目に免除がある場合は、受講料金が変わります。

日本体育協会公認スポーツ指導者資格、日本体育協会免除適応コース修了証明書等の申請により、講習・試験の免除が認められます。

「スポーツ栄養ベーシックコース講習会」受講料金

- 正会員 30,000円

- 一般 45,000円

正会員とは、日本スポーツ栄養学会の会員のことです。正会員になるには、入会申し込みと年会費7千円の支払いが必要になります。

検定試験(口頭試験)の内容

共通科目と専門科目の検定試験の内容をご紹介します。

共通科目検定試験

共通科目Ⅰ・Ⅱ・Ⅲテキストに基づき、四肢択一のマークシート方式による筆記試験が行われます。

試験結果は、日本体育協会から受講者へ直接通知されます。

専門科目検定試験

インターンシップをまとめた要旨提出およびパワーポイントによるプレゼンテーション発表と、スポーツ栄養の知識を問う質問に対し、口頭で答える口頭試験が行われます。

試験結果は、日本スポーツ栄養学会から受講者へ直接通知されます。

試験の合格率

合格率の正式な発表は見当たりませんが、一部の資料によると、初回受験での合格率は約20%であることがわかり、難易度の高さがうかがえます。

もし不合格になった場合は、受講有効期限の5年のうちに、検定試験のみを受け直すことができます。

資格の更新について

初回登録後、4年に1度資格の更新を行います。

更新するには、資格の有効期間が切れる6か月前までに、所定の研修を受講したうえで、更新の申請を行い、更新登録料を支払います。

研修を受講しなかった場合は、資格が失効します。

登録料

- 更新登録料:15,000円(基本登録料10,000円+資格別登録料5,000円)

- 初回登録料:18,000円(基本登録料10,000円+資格別登録料5,000円+初期登録手数料3,000円)

栄養士が公認スポーツ栄養士の資格を取得するメリット・やりがい

公認スポーツ栄養士は、認定までに多くの講習を受ける必要があり、試験の難易度も高いため、受講をためらう人が多いかもしれません。

しかし、資格を取得することで大きなメリットがあります。まず、スポーツ栄養学をはじめ、栄養マネジメントや栄養教育、さらにスポーツ医学や運動生理学などスポーツ栄養の専門知識を身につけることができます。

さらに、スポーツに関わる職場に就職しやすくなったり、資格保持者は優遇される求人なら、給与がアップする可能性もあったりと、就職や待遇面でも有利になります。

スポーツ栄養学の知識を深め、専門領域のスペシャリストとなって、キャリアアップを目指したい方は、「公認スポーツ栄養士」の資格取得を目指してみてはいかがでしょうか。

参考文献・サイト

- 公益社団法人 日本栄養士会(2018年4月4日)

- 平成 30 年度日本体育協会公認スポーツ栄養士養成講習会 開催要項 (2018年4月4日)

- 特定非営利活動法人 日本スポーツ栄養学会(2018年4月4日)

- 2018(平成30)年度 日本体育協会公認スポーツ栄養士養成講習会 受講の手引き(2018年4月4日)

- 公認スポーツ栄養士養成制度のご案内(2018年4月4日)

栄養士の就職・転職なら「栄養士のお仕事」におまかせ!

栄養士/管理栄養士の転職をサポートする『栄養士のお仕事』にはさまざまな求人情報を掲載しています。

あなたにピッタリの求人や好条件の非公開求人などもあるので、気になる方は下の画像をクリック!

気になる職場のホンネを栄養士さんに聞いてみた!

気になる職場のホンネを栄養士さんに聞いてみた! 業界の最前線に立つ栄養士さんに直撃インタビュー!

業界の最前線に立つ栄養士さんに直撃インタビュー! 歯科で働く魅力を、現役の管理栄養士がコラム発信☆

歯科で働く魅力を、現役の管理栄養士がコラム発信☆