管理栄養士になるには2つの方法があります。1つ目は、管理栄養士養成課程のある学校に入学し、卒業年度に国家試験を受験する方法です。2つ目は、栄養士養成課程のある学校を卒業後に、栄養士として実務経験を積んでから管理栄養士の資格を取得する方法です。

学校によって学費や設備、カリキュラムなどに違いがあるため、重視するポイントを定めて自分に合う学校を選びましょう。

【この記事でわかること】

●管理栄養士は全日制の養成施設に通うことが必須である

●新卒と既卒では管理栄養士の国家試験の合格率に差がある

●管理栄養士のほかにも食に関連する民間資格がさまざまある

【監修者コメント】

管理栄養士の資格取得を目指す方法は、本記事のようにさまざまです。最短4年で国家資格が取得できますが、年々試験が難化傾向にあるため、しっかりと対策しておくことが大切です。就職後に勉強しながら受験する場合は、勉強時間の確保が課題となります。余裕をもって試験にのぞむためにも、無理のない範囲で勉強スケジュールを決めて実行しましょう。

目次

管理栄養士はどんな仕事をする?

管理栄養士のおもな仕事は、栄養管理や栄養指導などです。乳幼児から高齢者まで幅広い年齢層を対象とし、病院や学校、企業・福祉施設などで働いています。

栄養士は健康な人のみを対象とできるのに対し、管理栄養士は健康な人はもちろん、病気やケガで治療を受けている人、高齢者など幅広い人に対して仕事ができます。

次の項目に沿って、管理栄養士の仕事について紹介します。

●管理栄養士が活躍できる場所

●管理栄養士にしかできないこと

●管理栄養士と栄養士の違い

管理栄養士が活躍できる場所

管理栄養士が活躍できる場所は、次のとおりです。

●保育園、幼稚園

●病院

●保健所や市区町村の役所などの行政機関

●給食会社

●介護施設や児童養護施設などの福祉施設

●食品メーカー

●社員食堂

●研究機関

全国栄養士養成施設協会が公表した「令和5年度管理栄養士養成施設卒業生|管理栄養士の就職先内訳」によると、管理栄養士の就職先は病院が36%、企業が30.8%となっています。

管理栄養士が活躍できる場所はさまざまあり、仕事内容も異なります。自分がどんな仕事に携わりたいのか、将来どんなキャリアを積みたいかなどを考慮して選ぶのがおすすめです。

管理栄養士にしかできないこと

管理栄養士と栄養士は似た資格であり、同じ仕事内容に携わることもあります。しかし、管理栄養士は栄養士の上位資格であり、次の仕事内容や働く場所は管理栄養士にのみ許可されています。

●病気やケガを患っている人やスポーツ選手などへの栄養指導

●管理栄養士の設置義務がある施設での業務

管理栄養士にしかできない仕事や、働ける場所があるため、栄養士よりも幅広い環境、業務が可能です。

管理栄養士と栄養士の違い

栄養士法では、管理栄養士と栄養士を次のように定義しています。

| 資格名 | 定義 |

|---|---|

| 栄養士 | 都道府県知事の免許を受けて、栄養士の名称を用いて栄養の指導に従事する者 |

| 管理栄養士 | ●厚生労働省の免許を受けて、管理栄養士の名称を用いて栄養の指導に従事する者 ●指導の対象は傷病者、高度な専門知識の指導が必要な者などである ●健康保持のために特別の配慮を必要とする給食管理や栄養改善において必要な指導を行う |

具体的な業務内容や就職先などの違いは、次のとおりです。

| 資格名 (年収) |

就職先 | 業務内容 |

|---|---|---|

| 栄養士 (約300〜400万円) |

●病院 ●福祉施設 ●学校給食センター ●食品メーカーなど |

●調理 ●献立作成 ●メニュー開発 ●健康な人を対象にした栄養指導など |

| 管理栄養士 (約350〜450万円) |

●病院 ●福祉施設 ●学校給食センター ●食品メーカー ●研究機関 ●養成施設など |

●調理 ●献立作成 ●メニュー開発 ●健康な人や特別な配慮が必要な人を対象にした栄養指導 ●特定保健指導など |

栄養士と管理栄養士の違いは、資格を取得するプロセスも異なります。詳しくは「管理栄養士の資格を取得する2つの方法」を確認してみてください。

関連情報:「管理栄養士の仕事内容を徹底解説!栄養士との違いや向いている人の特徴」

管理栄養士は国家資格

管理栄養士は厚生労働省が管理する国家資格です。1年に1回行われる国家試験に合格することで資格を取得できます。

栄養士は国家試験を受ける必要はなく、栄養士養成施設で定められている単位を取得することで、都道府県知事から免許が交付されます。

管理栄養士の国家試験とは

管理栄養士の国家試験の概要は、次のとおりです。

| 試験日時 | 毎年3月上旬 |

|---|---|

| 合格発表 | 同年3月末 |

| 受験申込期間 | 前年11月中旬〜12月初旬 |

| 受験手数料 | 6,800円 |

| 試験会場 | ●北海道 ●宮城県 ●埼玉県 ●東京都 ●愛知県 ●大阪府 ●岡山県 ●福岡県 ●沖縄県 ※開催年度によって試験会場が異なる場合があります。詳しくは厚生労働省|管理栄養士・栄養士関係 |

| 受験資格 | ●栄養士養成施設を卒業する見込みの者 ●栄養士の免許を持っており、所定の期間栄養の指導に従事した者 |

※2025年1月時点

本概要は、2025年に実施される管理栄養士国家試験の情報をもとに紹介しています。受験日時や受験会場、申込期間などは今後変更される可能性があるため、詳細は厚生労働省の案内を確認しましょう。

管理栄養士の国家試験合格率は「管理栄養士の資格難易度・試験合格率」を確認してみてください。

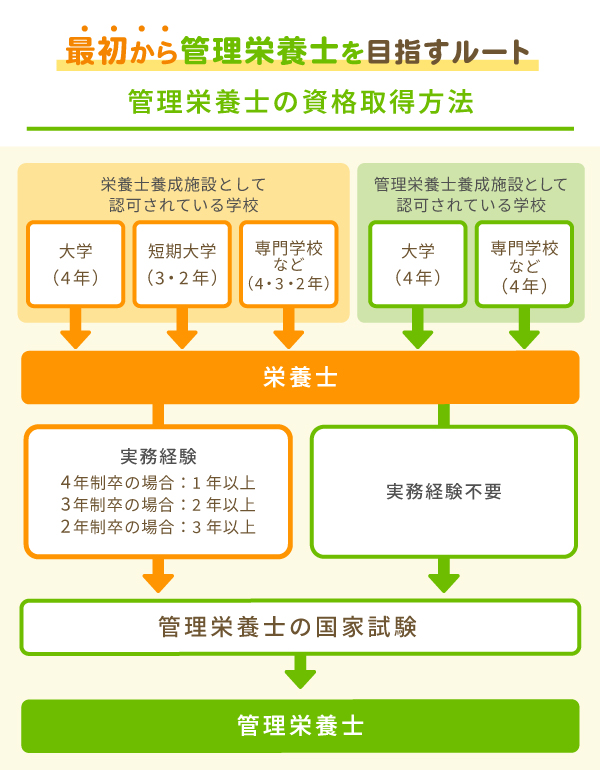

管理栄養士の資格を取得する2つの方法

管理栄養士になるには、次の2つの方法が挙げられます。

1.管理栄養士養成施設を卒業して国家試験を受験する

2.栄養士を取得し、条件を満たして管理栄養士の国家試験を受験する

1つ目の方法は最短で4年、2つ目は最短で5年で管理栄養士の資格が取得可能です。管理栄養士になるには、国家試験の合格が必須であり、国家試験を受験するためにも特定の条件があります。

それぞれの取得方法について詳しく解説します。取得方法によって実務経験の要否やカリキュラムが異なるため、チェックしておきましょう。

管理栄養士養成課程のある学校で単位を取得し国家試験に合格する

管理栄養士養成課程のある学校を選んだ場合、最短4年で管理栄養士の国家試験が受験できます。管理栄養士課程とは、管理栄養士になるために必要な知識や実技演習が学べるカリキュラムです。管理栄養士養成課程で必要な単位を取得し、卒業見込みと判断されると、管理栄養士の国家試験の受験が可能です。

管理栄養士養成施設は、実務経験なしで国家試験を受けられる点が特徴です。仮に、卒業年度の国家試験に合格できなかった場合でも、次年度以降受験できます。

管理栄養士養成課程でも、卒業と同時に栄養士の資格が取得できるため、栄養士として働きながら次年度の国家試験に向けて準備することができます。

栄養士養成施設の場合、管理栄養士の国家試験を受験できるまで最短でも5年かかります。

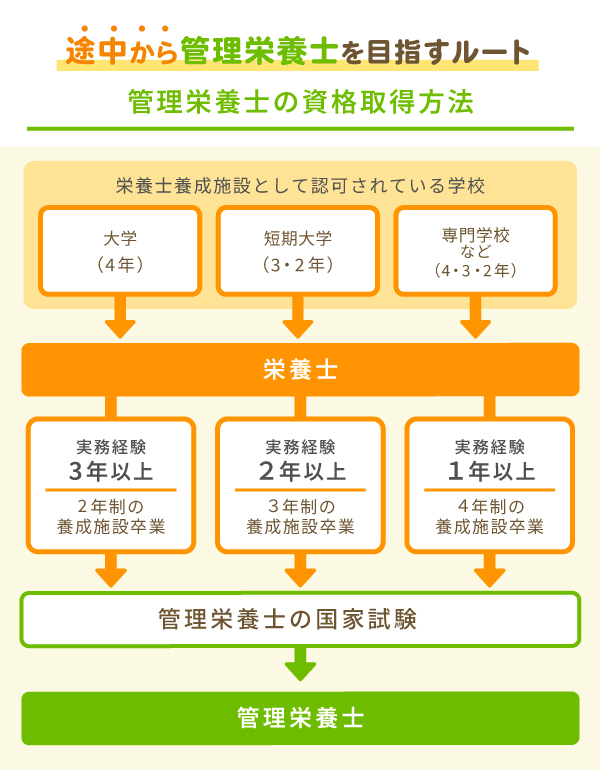

栄養士の資格を取得後に管理栄養士を目指す

この方法はまず栄養士の資格を取得し、実務経験を積んでから管理栄養士の国家試験を受験する流れです。

栄養士養成課程あるいは、管理栄養士養成課程のある学校を卒業すると同時に、栄養士の資格が取得できます。

栄養士養成施設は栄養士の資格を取得するまでの学校です。栄養士養成施設を選んだ場合、管理栄養士になるには実務経験が必要なため、学校を選ぶ際は「栄養士養成課程」か「管理栄養士養成課程」か確認しておきましょう。

栄養士養成課程の場合は養成施設の種類に応じて、決められた実務経験年数を経て、管理栄養士の国家試験の受験資格が得られます。

| 栄養士養成施設の種類 | 必要な実務経験年数 |

|---|---|

| 修業年限2年 | 3年以上 |

| 修業年限3年 | 2年以上 |

| 修業年限4年 | 1年以上 |

栄養士養成施設に何年通うかによって、必要な実務経験年数が異なります。栄養士の資格を取得して現場で経験を積みながら管理栄養士の資格を取りたい方は、2年〜3年の栄養士養成課程の学校を選ぶ傾向があります。

また、栄養士養成課程を卒業後、管理栄養士養成課程のある学校へ編入することも可能です。その場合は、編入先の学校を卒業する年度に国家試験が受けられます。編入を検討してみるのも選択肢のひとつです。

管理栄養士養成施設のおもな授業内容

管理栄養士養成施設で行われる授業内容は、おもに座学と実習にわけられます。ここでは4年制の管理栄養士養成施設の学年ごとに学ぶ座学の内容を紹介します。

| 学年 | 授業内容 |

|---|---|

| 1年〜2年次 | 栄養に関する基礎分野を学ぶ ●解剖生理学 ●生化学 ●食品学 ●調理学など |

| 3年〜4年次 | 栄養に関する専門的な分野を学ぶ ●応用栄養学 ●臨床栄養学 ●講習栄養学 ●給食経営管理論など |

3〜4年次には座学に加えて、実際の施設に行く「臨地実習」も行われます。施設での実習以外に、学校内での給食や調理の実習、実験、演習も行うのが一般的です。

管理栄養士の単位取得には「臨地実習」が必要

「臨地実習」とは、病院や給食施設などへ行き、管理栄養士(栄養士)の業務を経験したり、指導を受けたりする授業です。実際に働く管理栄養士の業務を体験して、管理栄養士に求められている知識や技術を習得することが目的です。

実習期間は1〜3週間ほどが一般的です。1週間の実習は大学3年次に行われ、保健所や保健センターなどに行くケースが見られます。3週間の実習は4年次に病院などでの実習を行うことが多いようです。

学校や実習先によって異なりますが、たとえば、保健所では献血に来た人への栄養のアドバイス、病院では実際の厨房での業務の見学・調理補助といった実習があります。

臨地実習も、管理栄養士の国家試験を受験するために必要な単位のため、学生全員が参加することになります。

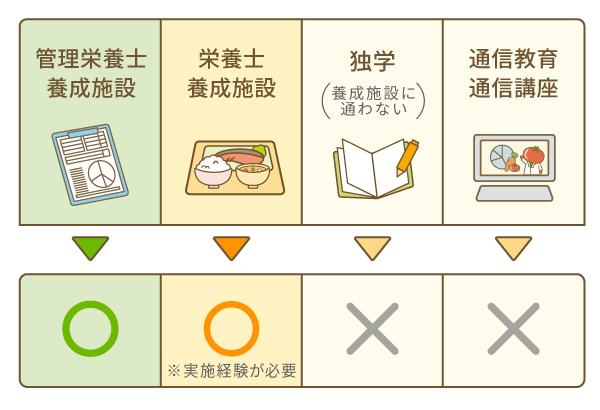

管理栄養士の資格は通信教育・独学では取得できない

管理栄養士の資格は、養成施設での単位の取得や、定められた年数の実務経験が必要であるため、通信教育や独学だけでは受験できません。

単位の取得には臨地実習も必要です。臨地実習は実習先の施設にて、平日の昼間に行われます。そのため、夜間の学校で指定認可されている養成施設はありません。

インターネットや広告などで通信教育の管理栄養士の講座を見かけることがあるかもしれませんが、そのような講座は国家試験対策のセミナーやテキストの案内です。国家試験を受験する条件を満たすためには、養成施設への通学が必要になるため、注意しましょう。

社会人が管理栄養士になるには

社会人が管理栄養士になるには「管理栄養士の資格を取得する2つの方法」で紹介した流れと同様に、栄養士養成課程あるいは管理栄養士養成課程がある学校で学び、国家試験を受験しましょう。

管理栄養士の国家試験に年齢制限はないため、何歳からでも挑戦できる資格です。

ただし、養成施設は全日制であるため、昼間にフルタイムで働きながら学校へ通うことは難しいといえます。学校に通う期間を短くして早く働きたい場合は、2年制の栄養士養成施設で栄養士の資格を取得し、まずは栄養士として実務経験を積みながら管理栄養士の資格取得を目指す方法があります。

【監修者コメント】

私が学校へ通っていたときの最高年齢は、入学時で28歳の方でした。社会人を経験し、管理栄養士を目指そうと思ったそうです。職場では40代で管理栄養士を取得した方もいらっしゃいます。

勉強や試験対策、実習などのために生活スタイルの工夫や努力を重ねることで、管理栄養士資格の取得を目指せます。

関連情報:「働きながら「栄養士→管理栄養士」にステップアップ!仕事との両立方法・勉強にかかった費用などリアル話を教えます!」

管理栄養士の資格取得までにかかる学費

管理栄養士の資格を取得するまでにかかる費用の目安を、養成施設の種類別に紹介します。

●短期大学(2年制)

●専門学校(2年制)

●大学(4年制)

学費のほかに、テキストや包丁、白衣といった備品の購入が必要な場合があります。

また、指定校推薦や特別選抜などで一部学費が免除になる場合や、学校がある都道府県内や市内在住で入学金が減額される場合があります。

短期大学(2年制)

2年制短期大学の学費の目安は次のとおりです。なお、短期大学は管理栄養士ではなく栄養士養成課程の学校であり、栄養士の資格取得が最終目標になります。

| 公立 | 私立 | |

|---|---|---|

| 学費(入学金+2年間の授業料) | 約100万円〜160万円 | 約130万円〜300万円 |

私立の短期大学は、それぞれの学校独自の特徴があり、学費にも違いがあると考えられます。

専門学校(2年制)

2年制専門学校の学費の目安は次のとおりです。2年制専門学校も、短期大学と同様に栄養士の資格取得までを目指せます。

| 私立 | |

|---|---|

| 学費(入学金+2年間の授業料) | 約250万円〜300万円 |

専門学校は、仕事に必要な知識や技術、資格などの取得を目指す職業教育機関と定義されています。短期大学や大学よりも、実践形式の授業が多いでしょう。

大学(4年制)

大学の学費の目安は次のとおりです。4年制大学は栄養士養成施設と管理栄養士養成施設の2パターンがあります。栄養士養成施設は卒業後に実務経験が必要になるため、養成課程がどちらかを確認しておきましょう。

| 公立 | 私立 | |

|---|---|---|

| 学費(入学金+4年間の授業料) | 約280万円〜320万円 | 約400万円〜600万円 |

短期大学や専門学校と比較すると、大学は学費がより多くかかることがわかります。在学期間が長く、専門知識をはじめ、一般教養もカリキュラムに組み込まれているのが大学の特徴です。

学ぶ分野が幅広いため、その分学費がかかると考えられます。また、私立大学は、学校によってカリキュラムに特徴があるため、学費に幅があるでしょう。

管理栄養士の資格難易度・試験合格率

管理栄養士国家試験の試験科目は、次のとおりです。

●人体の構造と機能および疾病の成り立ち

●食べ物と健康

●基礎栄養学

●応用栄養学

●栄養教育論

●臨床栄養学

●公衆栄養学

●給食経営管理論

管理栄養士の試験合格率は、60%程度で推移しています。年次別、学校区分別の合格率を確認してみましょう。

年次別合格率

年次別の合格率は次のとおりです。

| 年次 | 合格率 |

|---|---|

| 令和3年(第35回) | 64.2% |

| 令和4年(第36回) | 65.1% |

| 令和5年(第37回) | 56.6% |

| 令和6年(第38回) | 49.3% |

参考:厚生労働省「第38回管理栄養士国家試験の結果について」

こちらの結果を見ると、令和6年の合格率が下がっているのがわかります。近年の出題傾向として、思考力や応用力などが問われる問題が出やすいです。医療など専門性の高い応用問題は、知識だけでなく十分な読解力も必要です。令和6年は特に応用力などの高さが求められ、難化したことが考えられます。

また、社会のニーズにあわせて栄養士養成施設で学ぶカリキュラムは定期的に変更されています。そのため、養成施設での学習量の増加や、国家試験の出題範囲の拡大が合格率に影響している可能性があります。

学校区分別合格率

令和6年、第38回の管理栄養士国家試験の合格率を、学校区分別に確認してみましょう。

| 学校区分 | 合格率 |

|---|---|

| 管理栄養士養成課程(新卒) | 80.4% |

| 管理栄養士養成課程(既卒) | 7.8% |

| 栄養士養成課程(既卒) | 11.1% |

参考:厚生労働省「第38回管理栄養士国家試験の結果について」

管理栄養士養成課程(新卒)とは、4年制の管理栄養士養成施設を卒業見込みとされた4年生が対象です。既卒は、栄養士として働きながら管理栄養士国家試験を受験した方の合格率を示しています。

新卒は、国家試験対策に集中できるため、既卒と比較すると合格率が高くなる傾向です。一方、既卒の場合は働きながら国家試験対策をするため、新卒と比較すると対策できる時間が限られていると推測されます。そのため、新卒と既卒で合格率に差が出ると考えられます。

既卒の場合は、管理栄養士国家試験対策の講座や、模擬試験などを利用して対策するのがおすすめです。

管理栄養士を目指せる学校の探し方

管理栄養士になるために、管理栄養士養成課程に進むか、栄養士養成課程を卒業して働きながら管理栄養士を目指すかを決めましょう。

希望するルートが決まったら、スマートフォンやパソコンで通いたいエリアに絞って学校を探すと見つけやすいです。

気になる学校が見つかった場合は資料請求したり、オープンキャンパスに参加したりすると、入学後の生活がイメージしやすいでしょう。

入学後、実際に学校に通う時間帯は日中ですが、オープンキャンパスは夜間も行っている場合があります。現在のライフスタイルによっては、夜間のオープンキャンパスを探してみるのもおすすめです。

管理栄養士・栄養士以外の食に関する資格

管理栄養士や栄養士以外にも、次のような食に関連する資格があります。

| 資格名 | 詳細 |

|---|---|

| 調理師 | ●給食施設や飲食店で調理作業を行うための資格 ●食材の仕入れ、新メニュー開発、衛生管理などの仕事がある ●国家資格である ●調理師養成施設を卒業すると取得できる ●中学校卒業以上で、調理業務に2年以上従事後、調理師試験を受験する方法もある |

| 食生活アドバイザー | ●健康な生活を送るための食生活のアドバイスをする民間資格 ●飲食店、医療・福祉・介護施設、教育現場などさまざまな場所で仕事ができる ●資格取得に必要な条件はない ●3級と2級がある ●独学、通信教育などで対策できる |

| 野菜ソムリエ | ●日本野菜ソムリエ協会が認定する民間資格 ●野菜や果物の知識を身につけ、健康や食に関わる仕事で活躍できる ●通常コース、プロコース、上級プロコースがある ●野菜ソムリエ協会が主催する講座を受講し修了試験に合格すると取得できる ●通学制と通信制がある |

| フードコーディネーター | ●日本フードコーディネーター協会が認定する民間資格 ●食の開発、演出、運営などを行うクリエイター ●飲食店やメーカーで商品開発やレシピの考案に携われる ●3級、2級、1級がある ●協会が出しているテキストを購入して学習し、認定試験に合格すると取得できる ●協会認定校に通学して取得する方法もある |

食に関する資格はさまざまあり、民間資格の場合は独学や通信講座などで取得できるものもあります。いずれの資格も、働く場所は複数あり、活躍の場は広いといえるでしょう。

管理栄養士のように、通学が必要な資格は難しいと考えている方は、民間資格を検討してみるのも選択肢のひとつです。

管理栄養士養成施設ではさまざまな資格取得を目指せる

管理栄養士、栄養士養成施設では、それぞれの資格のほかに食に関する次のような民間資格の取得を目指せます。

●フードコーディネーター

●フードアナリスト

●アスリートフードマイスターなど

取得できる民間資格は、学校によって異なるため、管理栄養士のほかに取得したい資格がある場合は、その資格が取得できる学校を選ぶのがおすすめです。

管理栄養士からさらにステップアップすることも可能

管理栄養士から次のような資格を取得することで、ステップアップできます。

| 資格名 | 概要 |

|---|---|

| 認定管理栄養士 | ●学校栄養、公衆栄養などの専門領域で栄養の指導を責任をもって実践できると認定された資格 ●管理栄養士として実務経験が5年以上あること、栄養指導の学会で1回以上の発表および3回以上の発表経験があることが条件である ●教育機関で決められた研修を受ける必要がある |

| 特定保健指導担当管理栄養士 | ●栄養指導の対象者が生活習慣を改善するための行動変容を促せる指導ができる管理栄養士が取得できる ●日本栄養士学会から認定を受ける ●定められた研修への参加が必要である |

これらの資格を取得することで、自分の知識や経験が増え、待遇が上がったり、自分のやりたい仕事と向き合えたりする可能性があります。

これから管理栄養士を目指す方、すでに管理栄養士として働いている方も、やりがいを見つけるためにステップアップを検討してみましょう。

関連情報:「【人事担当が教える】管理栄養士が活躍のフィールドを広げるためのスキル3選!+αの経験も必要なワケとは?」

管理栄養士の資格を活かせる職場を探すなら「栄養士のお仕事」

「栄養士のお仕事」は、栄養士や管理栄養士の資格を持っている方が自分に合う転職先を探せるサービスです。

サービスの利用は無料であり、専任アドバイザーが転職するにあたり、要望をヒアリングしたうえで転職先を提案します。アドバイザーは転職先を探すだけではなく、給与や就業条件などの待遇面での交渉、面接日時の調整、入職準備のアドバイスなど、転職先が決まってからもサポートしてくれます。

また、応募する前に掲載されている企業や施設の様子を知ることができるため、入職後のイメージの相違を回避できます。

初めて転職をする方、以前転職をした際に後悔した経験がある方などは、「栄養士のお仕事」のアドバイザーに相談しながら転職先を探してみましょう。

よくある質問

管理栄養士の資格の取り方を教えてください

管理栄養士の資格を取得するには、次の2つの方法があります。

●管理栄養士養成課程のある学校で単位を取得し、国家試験を受ける(実務経験なしで受験可能)

●栄養士の資格取得後に管理栄養士を目指す(所定の実務経験が必要)

進学する栄養士養成施設の学校区分によって、管理栄養士の資格を取得するプロセスは異なります。詳しくは「管理栄養士の資格を取得する2つの方法」をご確認ください。

管理栄養士の資格は社会人でも取ることはできますか?

社会人でも管理栄養士の資格は取得できます。管理栄養士の国家試験に年齢制限はありません。また、社会人でも大学や短期大学、専門学校などの養成施設に入学できます。

管理栄養士の資格の難易度を教えてください

管理栄養士の国家試験の合格率は、60%程度が目安です。ただし、令和6年(2024年)に実施された第38回管理栄養士国家試験では、合格率49.3%と低下が見られました。試験の難化や出題内容の変更などがあった場合は、難易度が高くなることが考えられます。

管理栄養士養成課程のある学校の4年生(新卒)の合格率は80%程度、栄養士養成課程のある学校を卒業し、実務経験を積んで管理栄養士の国家試験を受験した方(既卒)の合格率は、10%程度となっています。

既卒の場合は、働きながら国家試験対策をすることになり、対策に使える時間が短くなりやすいことから合格率に差が出ると考えられています。

詳しい内容は「管理栄養士の資格難易度・試験合格率」を確認してみてください。

独学や通信教育で管理栄養士になることはできますか?

独学や通信教育では管理栄養士の資格は取得できません。管理栄養士になるには、管理栄養士養成施設または栄養士養成施設に通い、単位を取得しなければならないためです。

管理栄養士になる最短ルートを教えてください

管理栄養士になる最短年数は4年です。管理栄養士養成課程のある学校(4年制)へ入学または編入し、国家試験に合格すると、4年で管理栄養士になれます。

栄養士の就職・転職なら「栄養士のお仕事」におまかせ!

栄養士/管理栄養士の転職をサポートする『栄養士のお仕事』にはさまざまな求人情報を掲載しています。

あなたにピッタリの求人や好条件の非公開求人などもあるので、気になる方は下の画像をクリック!

気になる職場のホンネを栄養士さんに聞いてみた!

気になる職場のホンネを栄養士さんに聞いてみた! 業界の最前線に立つ栄養士さんに直撃インタビュー!

業界の最前線に立つ栄養士さんに直撃インタビュー! 歯科で働く魅力を、現役の管理栄養士がコラム発信☆

歯科で働く魅力を、現役の管理栄養士がコラム発信☆