高齢化が進む日本では、自宅で医療や介護を受ける「在宅ケア」が広がっています。その背景から、病院や施設に通うことが難しい人に対して、生活環境に合わせた栄養指導を行う「在宅訪問管理栄養士」が注目されるようになりました。

この記事では、在宅訪問管理栄養士の仕事内容や就職先のほか、認定までの流れを詳しくご紹介します。

目次

在宅訪問管理栄養士とは

在宅訪問管理栄養士とは、在宅で療養する人が、安全かつ快適に生活を続けながらQOL(生活の質)を高められるよう、栄養や食事の面から支援する管理栄養士のことです。療養者が住み慣れた自宅で安心して生活できるように、食事の面からサポートするほか、そのご家族や介護者の不安や悩みにも耳を傾け、継続的な支援を行うことでQOLの向上を目指します。

在宅訪問管理栄養士の制度は、公益社団法人 日本栄養士会と全国在宅訪問栄養食事指導研究会(現・一般社団法人 日本在宅栄養管理学会)による認定で、2011年度からスタートしました。

2024年4月1日時点で認定者数は1,522人 で、認定者は全国各地の医療機関などで活躍しています。

在宅訪問管理栄養士が必要とされる背景と将来性

超高齢社会を迎えた日本では、医療や介護を自宅で受ける「在宅ケア」の需要が急速に拡大しており、在宅訪問管理栄養士は、今後ますます重要性が高まる職種といえるでしょう。自宅で暮らす高齢者は、栄養指導や食事支援を受ける機会が限られており、介護施設や病院で生活している高齢者よりも低栄養状態やフレイル(健康な状態と要介護状態の中間)になりやすい傾向にあります。

こうした課題に対応する手段として、自宅で専門的な支援が受けられる「在宅訪問栄養指導」への注目が高まっています。実際に厚生労働省でも「地域包括ケアシステム」を進めており、医療・介護・生活支援を地域単位で包括的に提供する体制づくりに取り組んできました。最近では、薬局でも在宅栄養指導サービスが導入されるようになり、管理栄養士の採用を強化するケースも増えています。こうした動きからも、在宅訪問管理栄養士の活躍の場は医療機関だけでなく、地域社会全体へと広がりつつあります。

在宅訪問管理栄養士の主な就職先

在宅訪問管理栄養士の主な職場は、病院・クリニック・診療所といった医療機関です。医療機関に勤めている管理栄養士は医師の指示のもと、対象となる方に対して訪問栄養食事指導を行います。

管理栄養士が訪問栄養食事指導を行えるのは、医療保険適用の在宅患者訪問栄養食事指導ができる事業所(病院や診療所など)のほかに、介護保険適用の指定居宅療養管理指導事業所があります。基本的に訪問栄養食事指導を行うためには、この2つの事業所のどちらかに従業していることが必要です。ただし、フリーランスや日本栄養士会が運営する栄養ケア・ステーションに所属している管理栄養士が、指定事業所と契約して活動するケースもあります。

最近では薬局が在宅訪問栄養指導のための管理栄養士を採用するなど、徐々に活躍の場は広がっています。

関連情報:病院・クリニックで働く栄養士・管理栄養士のお仕事とは?

関連情報:「多様な患者さんと向き合える」病院とクリニックの管理栄養士の違いと仕事内容

関連情報:「フリーランスの管理栄養士の仕事とは?必要な資格や開業方法も解説」

在宅訪問管理栄養士の給与相場

在宅訪問管理栄養士の給与は、医療機関や福祉施設などに勤務する管理栄養士と大きな差はありません。厚生労働省の「令和6年賃金構造基本統計調査」によると、栄養士の全国平均の月収は約25.8万円で、資格手当や賞与を含めると、年収はおよそ350万~400万円前後です。

なお、在宅訪問栄養指導を行うことは管理栄養士であれば可能ですが、「在宅訪問管理栄養士」を名乗るためには、認定試験を受けて合格する必要があります。

在宅訪問管理栄養士の資格は2011年度に創設された比較的新しい制度であり、現在も普及の途上にあります。そのため、現時点では資格手当や待遇面での優遇が明示された求人は少ないのが実情です。

ただし、国が推進する「地域包括ケアシステム」により、今後は在宅ケアの専門性がより重視されると見込まれます。将来的には、在宅訪問管理栄養士の認定資格が待遇改善やキャリアアップにつながる可能性も高いといえるでしょう。

在宅訪問管理栄養士の具体的な仕事内容

在宅訪問管理栄養士の主な業務は、患者の自宅を訪問し、栄養や食事に関する指導を行うことです。訪問栄養食事指導には、介護保険適用サービスである「居宅療養管理指導」と、医療保険適用サービスである「在宅患者訪問栄養食事指導」の2種類があります。どちらも医師の指示に基づき、月1~2回患者の自宅へ訪問して30分以上の栄養指導を患者やその家族に行います。

患者によって、食欲の有無や嗜好、栄養状態、嚥下機能などは大きく異なるため、在宅訪問ならではの生活環境を加味した栄養食事指導を行うことが大切です。例えば、料理が苦手な方には冷凍食品やレトルト食品を活用した調理指導、嚥下機能が低下した方にはご自宅の調理器具を使ってトロミのつけ方の指導やむせにくいメニューの提案、近くにコンビニしかない場合はコンビニでの商品選びのポイントをレクチャーするなど患者に合わせた指導をします。

訪問栄養食事指導終了後は、医師や看護師、ケアマネジャーなどの他職種と連携して栄養ケア計画書の作成・見直しや評価を行い、継続や終了の判断をします。

なお、訪問栄養食事指導を利用できる対象者や対象食の例、実施内容は下記のとおりです。

対象者

訪問栄養食事指導の対象者は、通院(居宅療養管理指導の場合は「通所」も含む)が困難な人のうち、食事管理が必要で在宅療養されている患者やその家族です。病状や身体機能に応じて、個別の栄養支援が求められます。

対象食の例

訪問栄養食事指導は、下記のような患者に応じた特別な食事の相談や提案をします。

●腎臓病食、肝臓病食、糖尿病食、高血圧に関する減塩食などの特別な食事管理が必要な方

●嚥下困難者のための流動食

●低栄養状態に対する食事

●がんに対する治療食(在宅患者訪問栄養食事指導の場合)

実施内容

在宅訪問管理栄養士が行う栄養指導は、利用者の状態や保険制度によって内容が異なります。大きく分けて、介護保険の「居宅療養管理指導」と、医療保険の「在宅患者訪問栄養食事指導」の2種類があり、それぞれに特徴があります。

居宅療養管理指導

居宅療養管理指導は、要介護認定者に対して医師や看護師などの関連職種とともに栄養ケア計画を作成し、情報提供・指導やアドバイスなどを30分以上行います。栄養ケア・マネジメントに沿って栄養状態のモニタリングや栄養ケア計画の見直しを行い、状態に応じた支援をします。

在宅患者訪問栄養食事指導

在宅患者訪問栄養食事指導は、通院困難な患者に対し、医師の指示のもと30分以上の栄養指導を行います。対象は特別食を要する患者や、がん・嚥下障害・低栄養の人です。

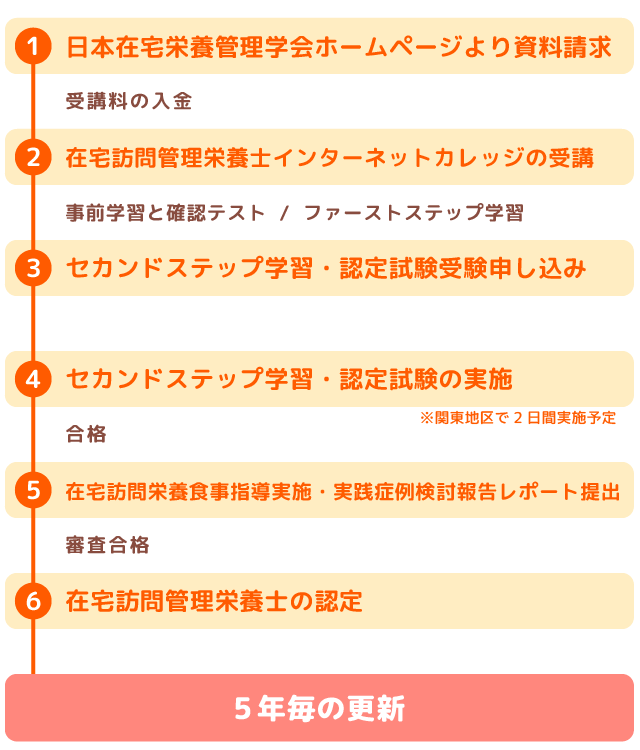

在宅訪問管理栄養士になる方法

在宅訪問管理栄養士になるためには、どのようなステップが必要なのでしょうか。認定までの流れに沿ってみていきましょう。

■在宅訪問管理栄養士の認定までの流れ

1:日本在宅栄養管理学会ホームページより資料請求

在宅訪問管理栄養士になるために、まずは日本在宅栄養管理学会「在宅訪問管理栄養士資料請求」から資料請求をしましょう。資料をよく読み、認定試験の受験資格や諸々の費用、試験の開催場所など必要な情報を事前に確認することが重要です。

その後、日本在宅栄養管理学会「認定までの流れ」から受講の申し込みと受講料を支払います。

■在宅訪問管理栄養士の受講概要(2025年)

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 受講資格 | 1.公益社団法人日本栄養士会の会員であり、一般社団法人日本在宅栄養管理学会の正会員で「管理栄養士」であること 2.管理栄養士登録から5年以上経過し、対象となる病院・診療所・高齢者施設等において管理栄養士として従事した日数が通算で900日(週休2日と仮定して、3年6ヵ月以上の期間が必要)以上の者 |

| 申込期間 | 2025年1月1日(水)~8月31日(日) ※12月の認定試験の受験を希望する場合、9月30日(火)までにファーストステップまでの受講修了が可能と判断された人は、申込締切日の延長が可能 |

| 受講期間 | 2025年4月7日(月)~2026年3月31日(火) ※12月の認定試験を受験する場合は、9月30日(火)までにファーストステップまでの学習を修了する必要がある |

| 受講料 | ・日本在宅栄養管理学会 正会員:3万4,500円(税抜) ※非会員は入会手続きと入会金1,000円、年会費1万円の納入が必要 ※事前学習、ファーストステップ学習、セカンドステップ学習の受講料、テキスト代を含む ※決済システム利用料として220円が加算 |

| 受講料以外の費用 | ・認定試験受験料:1万1,000円(税抜) ・認定証交付料:1万1,000円(税抜) ・5年ごとに認定更新料:7,700円(税抜) |

| 学習内容 | 1.事前学習プログラム+確認テスト(30問):高齢者・障がい者の実態、介護保険・医療保険などの関連法令 2.ファーストステップ学習(約15時間半):他職種連携の意義、訪問指導の流れなど 3.セカンドステップ学習:事例による実戦形式のグループワーク |

参考:日本在宅栄養管理学会「在宅訪問管理栄養士 認定制度について」

2:在宅訪問管理栄養士インターネットカレッジの受講

資料の案内に従って受講料を支払い、「在宅訪問管理栄養士インターネットカレッジ」を受講します。これは「事前学習と確認テスト」と「ファーストステップ学習」を行います。

インターネットカレッジは、パソコンやタブレット、スマートフォンを使用して研修を受講できるシステムで、自身の都合のよい時間や場所を自由に設定して視聴が可能です。

3:セカンドステップ学習&認定試験受験申し込み

在宅訪問管理栄養士インターネットカレッジの受講を終えると、次はセカンドステップ学習および認定試験の受験申し込みを行います。2025年の場合、申込期間は9月26日~10月25日となります。また、認定試験受験料1万1,000円(税別)(認定試験料、在宅訪問栄養食事指導実施・実践症例検討報告レポート審査料を含む)の入金が必要です。

認定試験の受験資格や開催場所・日時・申込期間などを確認の上、期日までに忘れずに申し込むようにしましょう。

4:セカンドステップ学習・認定試験の実施

セカンドステップ学習&認定試験受験の申し込みを終えたら、次はセカンドステップ学習と認定試験を受けます。セカンドステップ研修と認知試験は事前に日時が決まっているので注意しましょう。2025年の場合は下記の予定となっています。

●セカンドステップ研修:事前動画配信と2025年12月6日(土)にオンライン(Zoom)で実施予定

●認定試験:各ブロックにて2025年12月7日(日)に実施予定

出典:日本在宅栄養管理学会「認定までの流れ」

5:在宅訪問栄養食事指導実施・実践症例検討報告レポートを提出

試験合格後、在宅訪問栄養食事指導実施・実践症例検討報告レポートを提出します。合格通知後、2ヵ月以内に提出する必要があります。

6:「在宅訪問管理栄養士」認定

レポート審査に合格すると、「在宅訪問管理栄養士」の資格認定となり、認定証(顔写真つきカード)が付与されます(交付料1万1,000円)。

認定資格は5年ごとに更新ですが、更新にあたっては更新単位として認定された学会や研修会への参加・発表などにより、20単位を取得してから申請する必要があります(認定更新料7,700円)。

認定試験の難易度・合格率

在宅訪問管理栄養士の認定試験の直近の合格率は、公開されていません。2012年12月に行われた第1回認定試験では受験者449人中280人が合格だったため、合格率は62.4%となっています。 在宅訪問管理栄養士は事前学習や確認テストのほか、さまざまな講義を受ける必要があり、認定試験のあとにもレポートを提出しなければならないため、一般的な試験より労力がかかるといえます。

管理栄養士が在宅訪問管理栄養士の認定を受けるメリット・やりがい

資格の認定を受けると、在宅訪問栄養指導のスペシャリストとして認められたことになります。在宅訪問は医師や看護師等が付き添わず基本的に一人で栄養ケアを行います。直接同じ職場で働いていないこともあるため、技術が見えにくい側面もあるでしょう。そのようなスキルを確認し合えない環境であっても、在宅訪問管理栄養士の資格を持っていることで、他職種からも信頼を得ることができます。

また更新に必要な研修会などで新しい知識を得ることができるため、継続したよりよい栄養指導を患者に行えます。転職する際やスキルアップにもおすすめの資格です。

よくある質問

在宅訪問管理栄養士とは?

在宅訪問管理栄養士とは、在宅で療養する人が、安全かつ快適に生活を続けながらQOL(生活の質)を高められるよう、栄養や食事の面から支援する管理栄養士のことです。療養者が住み慣れた自宅で安心して生活できるように、食事の面からサポートするほか、そのご家族や介護者の不安や悩みにも耳を傾け、継続的な支援をすることで生活の質の向上を目指します。

在宅訪問管理栄養士の認定までの流れは?

在宅訪問管理栄養士の認定までの流れは、「1:日本在宅栄養管理学会ホームページより資料請求」「2:在宅訪問管理栄養士インターネットカレッジの受講」「3:セカンドステップ学習&認定試験受験申し込み」「4:セカンドステップ学習・認定試験の実施」「5:在宅訪問栄養食事指導実施・実践症例検討報告レポートを提出」「6:在宅訪問管理栄養士認定」となります。認定資格は5年ごとに更新ですが、更新にあたっては更新単位として認定された学会や研修会への参加・発表などにより、20単位を取得してから申請する必要があります。

在宅訪問管理栄養士の給与相場は?

在宅訪問管理栄養士の給与は、医療機関や福祉施設などに勤務する管理栄養士と大きな差はありません。厚生労働省の「令和6年賃金構造基本統計調査」によると、栄養士の全国平均の月収は約25.8万円で、資格手当や賞与を含めると、年収はおよそ350万~400万円前後です。

栄養士の就職・転職なら「栄養士のお仕事」におまかせ!

栄養士/管理栄養士の転職をサポートする『栄養士のお仕事』にはさまざまな求人情報を掲載しています。

あなたにピッタリの求人や好条件の非公開求人などもあるので、気になる方は下の画像をクリック!

気になる職場のホンネを栄養士さんに聞いてみた!

気になる職場のホンネを栄養士さんに聞いてみた! 業界の最前線に立つ栄養士さんに直撃インタビュー!

業界の最前線に立つ栄養士さんに直撃インタビュー! 歯科で働く魅力を、現役の管理栄養士がコラム発信☆

歯科で働く魅力を、現役の管理栄養士がコラム発信☆